一

二

并非只是感情。我是在离开乡村后才知道,泥泞的日子,不只是乡村才有。在都市遭遇的泥泞,比乡村更复杂更深不见底。这时刻,田间村姑的一句话就在我耳边响起:“别怕,把裤腿挽高一点。”可以说,我是在离开农村后,才更加理解了农民。

三

接着认识了飞机、火车、轮船、汽车、拖拉机……我生在一个小镇,课本里能飞能跑的这些“机器”我都没见过,但“它们”让我懂得了要爱科学,而且心中有了远方。

这课本简单吗?多年后回想,我们齐声朗读,稚嫩的声音冲出教室,那童声中已有我们共同的价值观。

这最好的标志是,我进了小学,老师就教导我们要爱祖国、爱人民,不要损人利己,要助人为乐,要有远大理想,长大了用自己的双手去改变祖国的贫穷面貌……我们开始学雷锋,懂得即使是在打赤脚、穿补丁衣的日子里,也可以通过帮助他人得到快乐。不知从哪一天开始,我的灵魂里得到了一种东西,懂得了,人生在世,应该不只是为了自己而活着。

这就是新中国给予我的最重要的东西,它可以使我渺小的人生不那么狭隘,可以使渺小的生命体会到人间的高山流水、海阔天空。这不是头脑里装进了多少知识,这是灵魂沐浴着阳光。

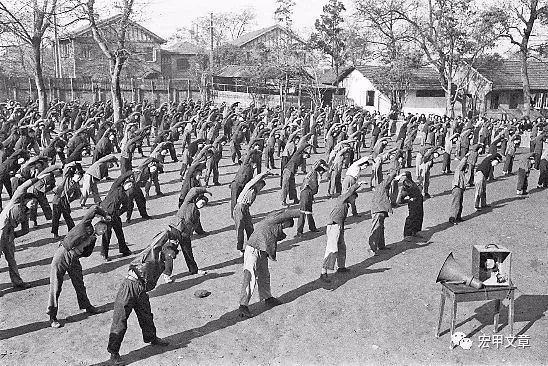

那个年代,有线广播把数不清的穷乡僻壤连成了紧密的中华大家庭。“要知天下事,天天听广播。”我童年的小镇,广播也走进了千家万户。那时,全国的学校、机关、工厂每天上午10点钟都集中做广播体操。我们全校师生也都到大操场上,大喇叭里响着中央人民广播电台播音员的领操声,全国亿万人在天南地北在同一时间,挥动双手整齐划一地做播音体操……想象一下,那是怎样的齐心合力行动一致的祖国。

我在乡村夜晚的茅屋里静静地回想,如果我没读过那些作品,我踩着乡村的泥泞,置身绵绵阴雨,那就是在泥泞和阴雨里……但是现在,作品中那遥远的青年男女的人生,或者爱情故事,那么奇妙地让我对乡村的茅屋、树林、金黄的落叶以及河边的草地与波光粼粼的湖面,都有了亲切的感觉。当然不是没有困难,但心中似乎有一种克服困难的“东西”。

我至今认为,人生至少在15岁的时候,生命中该生长出属于品质的东西,譬如情怀、良知、志向和信仰,这非常重要!我之所以庆幸自己生在新中国,是因为几十年后我越来越看到,我在少年时代所接受的教育,会在此后的岁月中日益显出弥足珍贵。

记得我18岁那年得了恶性疟疾,高烧不退,说着我自己不知道的胡话。我插队的村子只有14户人家,全村只有我一个知青。夏季的大水冲毁了小村连接大队部的桥梁,我们村成了孤岛。村里的妇女们轮流看护我,把老人们认为能退烧的草药熬成汤一口一口地喂给我……1976年冬,我告别生产队的乡亲,就要离开插队8年的闽北山村了,乡亲们把我送到村口,队长说:“你还会来看我们吗?”这句话有无限内容,令我震撼!那以后,我一次又一次重返插队的村庄,看到衰老的笑容是怎样把我视如归乡的儿子,牵衣执手争着拉我回家,我的泪水就像种子那样掉在我种过的土地。

又过了很多年,中国发生了很多很复杂的变化,我庆幸自己没有丢弃从少年时代就认取的人生意义。它使我一生都没有羡慕富人的苦恼,没有在任何权力面前感到自卑,也懂得识别专家名流从而知尊敬或者不为所惑,能体会到高尚所给予我的感动,能与最普通的人们有一种天然的感情而容易有真朋友。这些都和我自己的生命存在、生活感受休戚相关,这不是无关紧要的事,这至今是我一生中最大的财富。就文学创作而言,这些就是我全部作品的基础,是我的立场,说白了就是我得以立足的土地,是我情感的归宿、心灵的故乡。

我在前言中写下:“人类历史上经历这种重大变迁的时期并不多。我没有机会在2000多年前去采写那场生生灭灭、威武壮烈的社会变迁,我也不能在200多年前去记述蒸汽机出现前后的欧洲巨变,但今天,我就站在中关村的土地上目睹了这场与世界前途密切联系的历史性变迁。我如果没有认识到也就罢了,认识到安敢不言?”

这部作品获得中宣部“五个一工程”奖。有朋友赞扬说《智慧风暴》怎么写得这么开阔。我自己知道,我少年时所受的教育教导我们要关心国家大事,要胸怀祖国,放眼世界……我一直没有忘记,它深深地融入了我成长的年轮,哺育着我灵魂的四季。基于同样的原因,我在2004年写出《中国新教育风暴》。

党的十八大后,习近平总书记提出要高度重视建立文化自信,并指出,“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信”。我认真学习体会,从内心里认识到建立文化自信确实至关重要。

在拍摄《长征》期间,一个偶然的机缘让我看到,贵州省的塘约村在遭遇一场大洪水后,党支部在组织村民救灾中组建了“村社一体”的合作社,重走发展集体经济、共同致富的道路。我的心突然就留在了这个村。我再一次遇到了“不敢不写”,我写了《塘约道路》。

王宏甲:我庆幸自己生在新中国

发布时间: 来源:创新文学网 作者:王宏甲